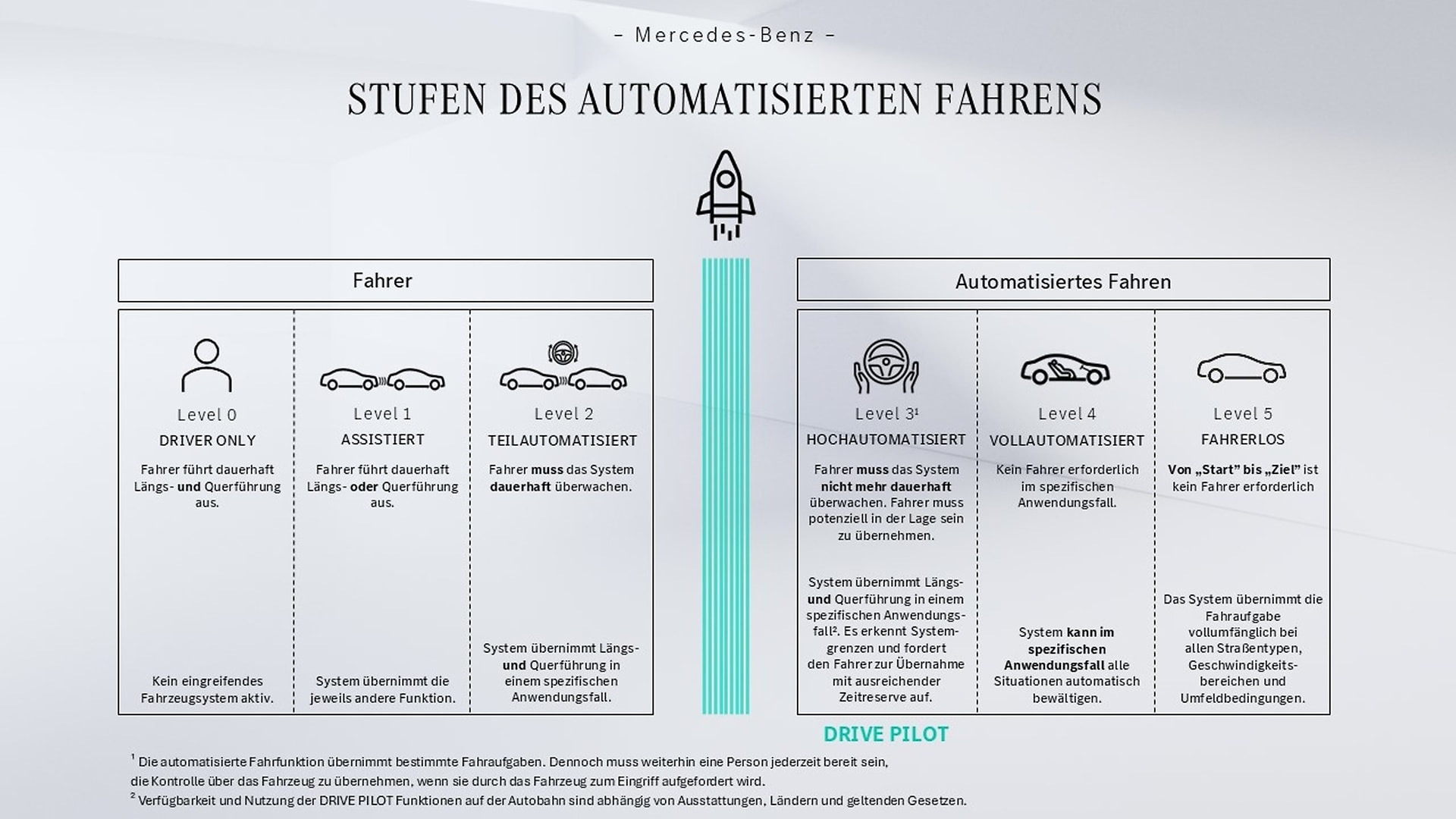

Automatisierte Fahrzeuge verschaffen der Person am Steuer nicht nur mehr Freiheiten. „Automatisierte Fahrsysteme können die Verkehrssicherheit weiter verbessern und Unfälle reduzieren“, sagt Olaf Schick. Kommt es jedoch zu einem Unfall mit einem dieser Fahrzeuge, stellt sich die Frage nach der Haftung. In einigen Ländern, darunter Deutschland, ist die Rechtslage klar: Es gibt eine Kombination aus Fahrer-, Halter- und Herstellerhaftung. Bis einschließlich Level 2 des automatisierten Fahrens ist die Person am Steuer für die Fahraufgabe und die Einhaltung der Verkehrsregeln verantwortlich. Beim hochautomatisierten Fahren des SAE-Level 3 darf sich die Person am Steuer unter bestimmten Bedingungen von der Fahraufgabe abwenden, während das System innerhalb des definierten Betriebsbereichs arbeitet. Sie hat aber auch während des hochautomatisierten Fahrbetriebs weiterhin Pflichten im öffentlichen Straßenverkehr und muss die Fahraufgabe jederzeit im Falle einer Übernahmeaufforderung durch das System wieder übernehmen.

Bei einem Verkehrsunfall hängt die Haftung vom jeweiligen Einzelfall ab: Kommt der oder die Fahrende den Sorgfaltspflichten nicht nach und verursacht dadurch einen Unfall, besteht eine Haftung neben dem Halter bzw. der Halterin für den dadurch entstandenen Schaden. Daneben kann der Hersteller im Rahmen der Produkt- und Produzentenhaftung für Schäden haften, die durch einen Produktfehler hervorgerufen wurden. Dies gilt für automatisierte wie auch konventionelle Fahrzeuge.

Für Mercedes-Benz als Hersteller bedeutet die Übernahme der Fahraufgabe durch die Fahrzeuge: Die Umsetzung der Verkehrsregeln ist ein Teil des Systemdesigns. Dazu wird die Straßenverkehrsordnung in Anforderungen an die Software übersetzt. Expertinnen und Experten aus den Bereichen Entwicklung, Recht, Ethik, Produktsicherheit und Zertifizierung arbeiten von Beginn an interdisziplinär zusammen und betrachten gleichermaßen technische, rechtliche, regulatorische und ethische Aspekte. Dabei verfolgen sie den Anspruch, sichere und zuverlässige automatisierte Systeme für alle Verkehrsteilnehmenden zu entwickeln.

,xPosition=0,yPosition=0.5)

,xPosition=0.8,yPosition=0)